Quantitative Lichtplanung

Der Name legt es nahe: Die quantitative Lichtplanung versucht, das Licht berechenbar zu machen. Das erklärte Ziel ist es, eine optimale Sehleistung zu erreichen. Dazu wird auf einer Nutzungsebene, beispielsweise einem Schreibtisch, die Beleuchtungsstärke betrachtet. Am so beleuchteten Arbeitsplatz sollen die Produktivität möglichst hoch und das Unfallrisiko möglichst gering sein.

In der Praxis werden die Leuchten meist regelmäßig angeordnet und die Bereiche gleichmäßig ausgeleuchtet. Dieses Verfahren jedoch verengt sich auf die technische Leistung einer Beleuchtungsanlage. Außer Acht gelassen werden, wie Menschen die Situation psychologisch wahrnehmen, wie die Umgebung ästhetisch wirkt sowie der differenzierte Informationsgehalt.

Einen Schritt weiter geht die Leuchtdichtetechnik: Sie erweitert die planerische Analyse auf den gesamten Raum. Der Blick geht weg von der Nutzungsebene hin zur Betrachtung aller Leuchtdichten einer Zone; betrachtet wird nicht nur der einzelne Schreibtisch, sondern auch die Umgebung bis hin zum kompletten Büro.

Zur wichtigsten Kennzahl der Analyse wird die Leuchtdichte. So werden die Helligkeits- und Kontrastverhältnisse in der gesamten Umgebung erfasst, sei es zwischen Sehaufgabe und Hintergrund, zwischen einzelnen Objekten oder zwischen Objekten und ihrem Umfeld. Eine stabile Wahrnehmung tritt nach dieser Lehre dann ein, wenn die Leuchtdichtekontraste bestimmte Werte nicht über- oder unterschreiten und das Auge sich möglichst minimal anpassen muss. Bei instabilen Lagen hingegen treten Blendeffekte auf.

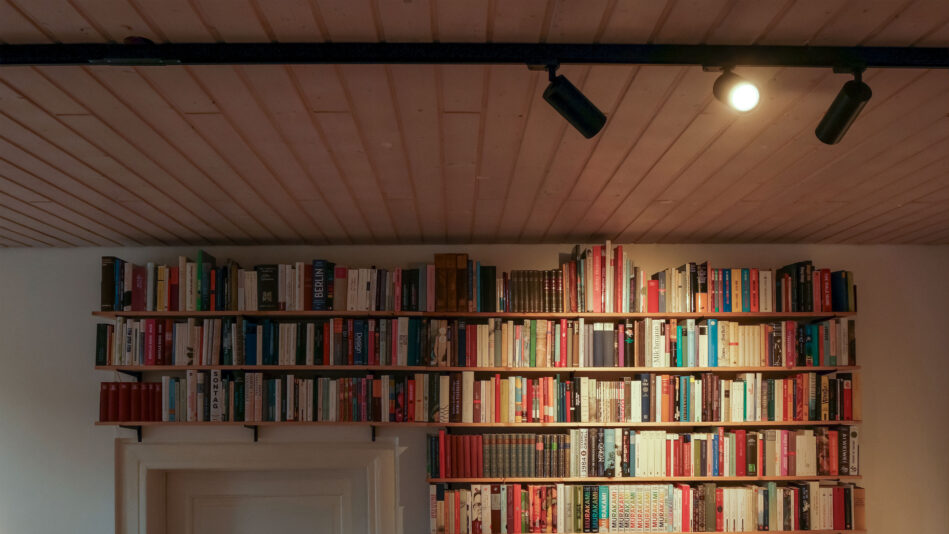

Blendung heißt aber nicht nur hoher Leuchtdichtekontrast. Zusätzlich geht der Informationsgehalt der blendenden Fläche verloren. Nicht das durchsichtige Fenster mit Blick auf eine sonnige Landschaft (mit hoher Leuchtdichte) blendet, sondern die helle, undurchsichtige Milchglasscheibe, da sie den Informationsfluss unterdrückt.

Es kommt in einer visuellen Situation auf den Informationsgehalt an, der dem Menschen Struktur und Orientierung bietet, und insbesondere darauf, wie schnell sich diese Information erfassen lässt.