Die Vorteile der LED-Technik

Mittlerweile ist die Technologie hinter der LED weit fortgeschritten: Es gibt Leuchtdioden in vielen Farben, mit unterschiedlicher Farbwiedergabe und variierender Effizienz. Doch was sind die wichtigsten Vorteile der LED gegenüber anderen Lichtquellen?

LED: Energieeffiziente Stromsparer

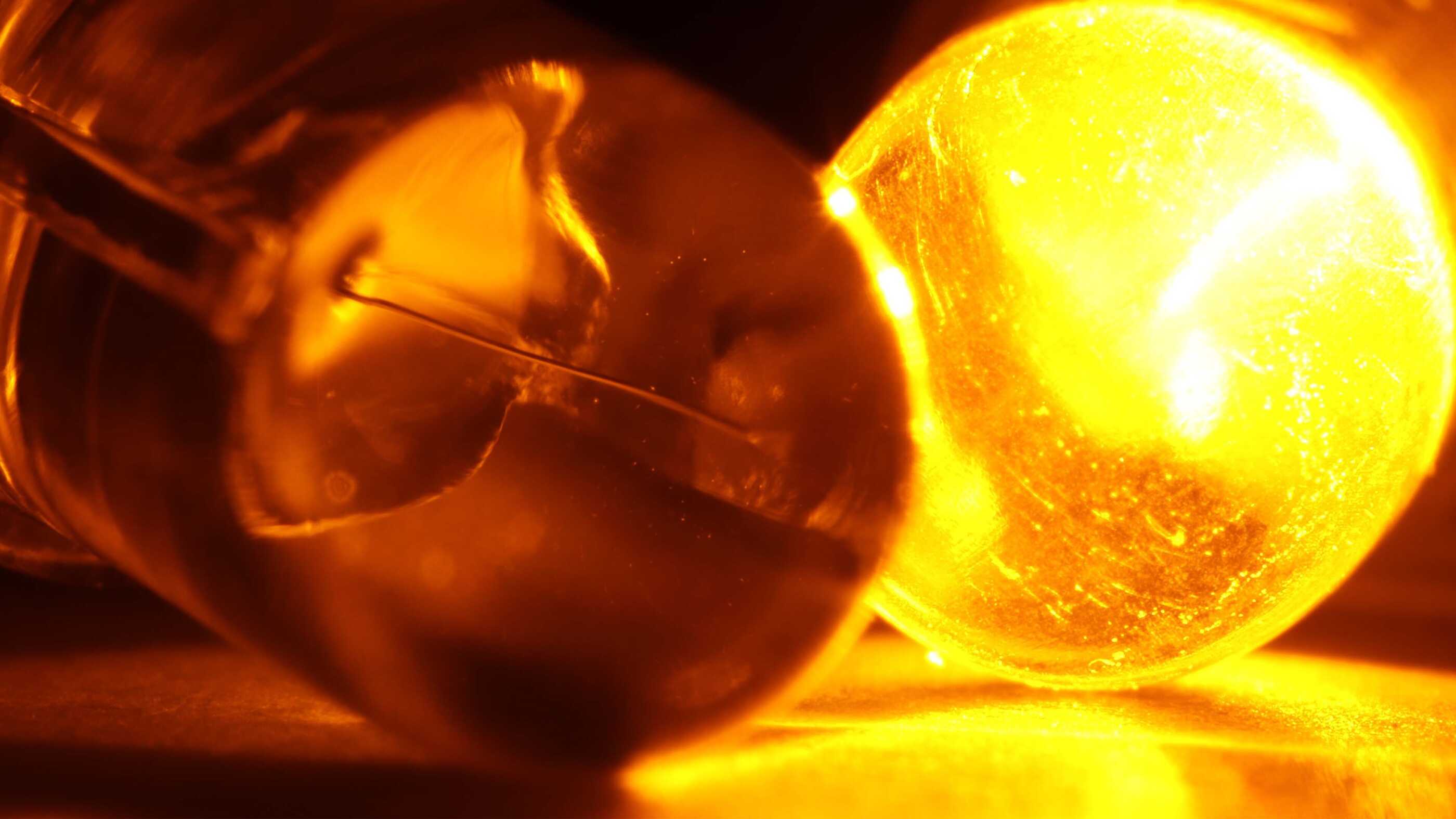

Der beeindruckendste Vorteil ist die Energieeffizienz: Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen verbrauchen LEDs rund 85 % weniger Energie. Selbst die sogenannte Energiesparlampe verbraucht im Vergleich zur LED etwa das doppelte an Strom. Das bedeutet eine erhebliche Einsparung auf Ihrer Stromrechnung und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz.

Apropos Umweltschutz: LEDs kommen ohne Schadstoffe wie Quecksilber oder ähnliches aus. Allerdings enthalten die Dioden sogenannte seltene Erden. Deshalb: Ausgediente LED-Leuchtmittel nicht im Hausmüll entsorgen, sondern ins Recycling geben.

Robust und langlebig

Ein weiterer Pluspunkt von LED-Leuchten ist ihre Lebensdauer: Während Glühlampen auf eine Lebensdauer von rund 1000 Stunden kamen, bringen moderne LED-Lampen es auf 30.000, 50.000 oder gar 100.000 Stunden. Umgerechnet auf eine wöchentliche Brenndauer von 50 Stunden entspräche das einer Lebensdauer zwischen elf und 38 Jahren.

Der im Alltag relevanteste Aspekt jedoch ist die hervorragende Lichtqualität: Moderne LED-Lampen können ein warmes, angenehmes Licht erzeugen, mit dem Ihre Räume gemütlich und einladend wirken. Oft können Sie jedoch auch die Helligkeit oder die Farbtemperatur anpassen, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen: kühleres Licht für die Arbeit oder wärmeres Licht für gemütliche Momente, helles Licht zum Lesen oder gedämpftes Licht für eine entspannte Stimmung.

Flexibel in Form und Einsatz

Auch für Leuchten-Designer bedeutete die LED-Technologie eine Revolution: Die neuen Lichtquellen erlaubten eine vollkommen neue Gestaltung. Vorbei die Zeiten, als Leuchten um die entsprechenden Fassungen herum designt werden mussten und Platz gelassen werden musste für ein voluminöses Leuchtmittel. Die kompakte Bauweise erlaubt Formen, die vor wenigen Jahrzehnten noch wie Science Fiction schienen. Flache Deckenleuchten, kompakte Einbauleuchten oder besonders schlanke und schmale Lichtleisten sind nur einige Beispiele für den Einsatz der platzsparenden LEDs.

Gleichzeitig sind ältere Leuchten dank der neuen Technologie nicht überflüssig oder unbrauchbar: Sogenannte Retrofit-Leuchtmittel nutzen moderne LED-Technologie, sind jedoch so konstruiert, dass sie in bestehende Fassungen passen. Ihre bestehenden Leuchten können Sie so problemlos weiter nutzen. Im besten Fall „lernen“ Ihre alten Leuchten noch neue Tricks wie Farbwechsel, Dimmung oder Zeitschaltung, ohne dass externe Geräte zwischengeschaltet werden müssen.